Se acallan las voces mientras, en el centro del escenario, agarra el vestido. Echa un vistazo a su alrededor y zapatea. El sonido seco del impacto de los tacones sobre el tableado marca el ritmo de la música. Un cajón flamenco. La guitarra. Y mucha gente que vitorea tras la presentación de quien sonríe como si entendiera que la libertad de la vida pende de un baile.

A sus 93 años, guarda Isabel Soto Córdoba un luto difícil de lidiar. Ha cambiado la alegría de los escenarios por el silencio y la inmovilidad del hogar. Siempre viste de negro, tal como indican la tradición gitana cuando se sufre una muerte cercana. Circunstancias de la vida que no le han hecho perder su amor por el flamenco.

«En el momento en que me faltaron mi marido y mi niño, se acabó el baile. Mi esposo decía orgulloso: “ahí va la bailaora; mi bailaora”. Al niño se le escapaban las lágrimas. Para una madre es duro, muy duro, enterrar a su hijo. Pero la vida es así; la vida es mala», comenta esta mujer que, desde pequeña, ha convertido al flamenco en su razón de ser.

En la zona de la Cruz Verde, en la cercanía del actual Campus Universitario malagueño de El Ejido, se ubica la calle Los Negros, llamada así por ser el punto de reunión de esclavos africanos que eran comprados para ser liberados por el obispo Fray Bernardo Manrique, en los tiempos en que era Málaga el principal puerto de entrada de esclavos al Sultanato nazarí de Granada –entre los siglos XIV y XV.

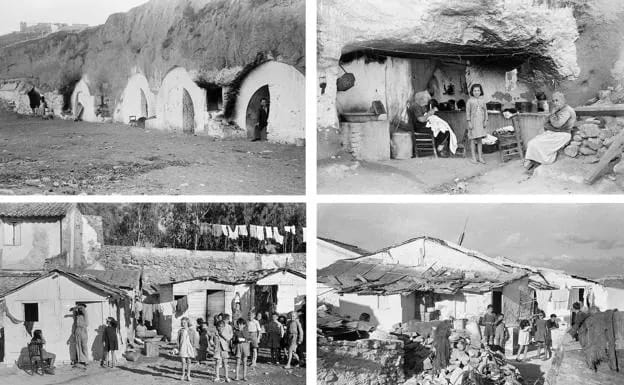

En este espacio en el que, a comienzos del siglo pasado, se edificarían corralones donde vivirían cientos de familias gitanas, recuerda haber vivido una infancia marcada por las carencias de la época.

A los cinco años, en plena Guerra civil, sobrevivió junto a sus diez hermanos a la Desbandá, el infame bombardeo de la aviación y marina franquista contra miles de civiles que huían de Málaga y que costó la vida a innumerables personas.

«A las cuatro de la tarde sentimos un cañonazo; una cosa horrorosa, grande. Mi padre, a propuesta de mi tío, decidió que nos fuéramos de Málaga. Íbamos por la carretera de El Palo. Estaba muy oscura. Él decidió no seguir pues iba con nosotros, sus once hijos. Una señora que nos escuchaba, tenía casa en El Palo. Esa noche la pasamos en el hueco de una escalera. No teníamos nada para comer. Mi madre cargaba con once hijos. Mi tío decidió irse a Valencia. En plena carretera dispararon. Nos pasaban por encima de las cabezas las balas, o lo que sea. Un hermano de mi padre fue asesinado», rememora.

Familia pobre. Una casa pequeña con pocas ventanas. Más de una decena de personas que duerme sobre colchones en el suelo. Sin cuarto de baño, solo uno externo compartido con vecinos. Carencias materiales que incluían el bajo acceso a alimentos.

En varias ocasiones habla Isabel sobre la humildad de sus padres. Vendían billetes de lotería en la calle. Subsistían. Eso sí, pese a las penurias, nunca perdió la sonrisa una familia que, entre palmadas y cantos; mediante zapateos y giros, disimulaba temporalmente la amarga sensación del estómago vacío.

«El patio que teníamos para los vecinos se llenaba. Se hacían muchas fiestas. Todo el tiempo. Participaban todos mis hermanos. Tenían mucho arte. Tocábamos todos las palmas, bailábamos para olvidar el hambre. Hasta pensé dejar a un lado mi pasión por el baile. Tenía un único vestido y un par de zapatos con tacones gastados. Antes no era como ahora que la gente pide mucho para bailar. Ganaba cerca de 40 pesetas. Cuando las conseguía, lográbamos comer; al otro día lo intentábamos de nuevo».

Sin embargo, mayor fue la carga que asumió cuando les fueron amputadas las piernas a su madre a causa de una enfermedad y cuando, tras contraer el tifus exantemático que diezmó a Málaga en el periodo de la posguerra, la supervivencia de uno de los hermanos dependió de su trabajo. El pago a los doctores, las medicinas, la comida… todo recayó sobre ella.

Justo después de que su padre ganara la lotería, pudo la familia comprar mantas para minimizar el efecto de las bajas temperaturas. Antes dependían de una vieja palangana que, situada en el centro de una hoguera, ayudaba a calentar sus cuerpos.

La amalgama rítmica de la bulería despierta la inquietud en el público. Dos se mueven frenéticamente a medida en que se acentúa la intensidad del pulso de un compás de 12 tiempos. Su baile desafía la simplicidad. La calidad estética queda sujeta al desempeño grupal de los protagonistas. Guitarra flamenca. Voces. Bailarines. Es el más popular de los subgéneros del flamenco y, a la vez, el más pulcro. Intenso. Hermoso.

La gente se pone de pie mientras, con un fuerte golpe sobre el suelo, Isabel cierra la presentación. Todos aplauden. Se vuelven tenues las luces. Diferentes salas de fiestas en pueblos de toda Andalucía han acogido las presentaciones de quien, incluso, acompañó en escenarios a artistas de la talla de Lola Flores. Sin embargo, a los 24 años, tras casarse, decidió retirarse del baile para el cuidado de la familia, todo ello a pesar de la oposición de Sebastián Martín Soria, el padre de sus cinco hijos y compañero hasta la muerte.

«Él me quería desde que yo tenía ocho, nueve años. Desde niño estaba interesado. Éramos contemporáneos. Vivía a diez metros de casa. Muy cerca. Después de un comienzo tormentoso con mi familia, logró que lo aceptaran. Es el amor de mi vida», comenta quien, presa de la nostalgia, rememora momentos de antaño.

No sería hasta cumplir 70 –cuarenta y seis años después– que retomaría el baile. En octubre de 2019, varios medios se harían eco de su historia tras participar en Got Talent España, de Telecinco. «Cuando bailo se me olvidan los dolores», decía en el programa una Isabel vinculada en ese entonces a las actividades culturales desarrolladas en un barrio con el que nunca ha perdido el vínculo.

«Ya casi no salgo a la calle, pero a mí todo el mundo me quiere. A cada paso, alguien me besa, me abraza. Me dicen: “señora, tiene usted más de 20, 30 años bailando ¿Cómo lo hace a su edad?” Hasta han llorado. La relación con la gente del barrio es muy buena. Antes participaba en actividades organizadas por INCIDE. Incluso cociné para mucha gente en un festival al que vinieron concejales del Ayuntamiento. Su trabajo con la gente necesitada es excelente. Han ayudado a muchos a salir adelante», comenta.

Un orgullo tiene esta mujer: ser gitana. Es consciente de los estigmas y estereotipos sobre su pueblo pero, a diferencia de otros, nunca los ha visto como impedimentos para el crecimiento personal. No reniega del origen.

Al contrario, ve en el flamenco a una reivindicación de la cultura gitana por sus aportes a España y la incidencia en la visión global sobre el país.

«Antes éramos más discriminados. Se nos perseguía. Bailábamos y no nos daban mérito, la importancia. Hoy creo que sí. Les gusta –al resto de españoles– la música, los bailes flamencos. Respetan un poco más a los gitanos. Antiguamente no. Hemos pasado mucho. Incluso nos mataban, nos cortaban las orejas o sacaban las uñas. Nos consideraban maleantes. Se guiaban mucho por la apariencia, las imágenes. Veían a una persona con el pelo negro y para ellos ya eras gitana. No nos daban ni trabajo. Nos tildaban de ladrones»

«El pueblo gitano ha aportado mucho a la cultura de Andalucía pero no es solo el flamenco que es patrimonio de España y supera las barreras para convertirse en algo universal. Por ejemplo, el gitano tiene muchas habilidades para las forjas. Antes arreglaban los instrumentos para trabajar en el campo. Los reyes católicos permitieron que aprendieran el oficio porque era un don que tenían para esas cosas. En verdad, han aportado mucha riqueza»

«Todavía hay racismo, sí, pero gracias a Dios también los gitanos están más formados. Algunos se están preparando. Estudian. La mayoría quiere mucho a sus hijos, a las familias, a los amigos. Somos gitanos de vergüenza, de orden; con valores que, incluso, no tiene el resto de los españoles. Hoy vemos que los mayores ladrones, los más delincuentes, llevan corbatas y trajes», reivindica.

En la casa, canta Bastián, uno de sus hijos, e Isabel, sentada en el sofá, marca tímidamente la melodía. Me observa. Junta los pies y muestra el zapateado flamenco. No sonríe. Apenas tararea la letra. Pero es feliz, lo noto. Por un instante, se olvida Isabel de ese amargo luto del silencio. Es libre.

2 respuestas

Eres una fenomenal, no me canso de ver tu videos tata. Artista, arte y palada. Un beso desde jere

Qué bonito testimonio de vida, cuántas penurias y cuánta resiliencia. Gracias por darle visibilidad a esta gran mujer, que merece el mayor de los respetos. Sabiduría viva.